QUAND L'ARTISTE, LE SPECTATEUR, PROJETTE SON IMAGINAIRE DANS LES FORMES ...

Au travers ...

des ROCHERS, des TÂCHES & MACULES,

des NUAGES, des BOIS, des TRAITS ...

Une grande encyclopédie ne suffirait sans doute pas à inventorier dans l'art, tous les exemples où le processus de projection intervient ! Ce phénomène traverse l'histoire entière de l'humanité ! L'histoire de l'art, et au delà... Quantité d'histoires, de légendes et de mythes s'en imprègnent. L'esprit est partout sollicité à projeter son imagination. Voici sur cette page déroulante, une petite idée de l'immense voyage : "au travers des rochers, des contours, des taches et nuages ... Texte et recherche d'Hervé DELAMARE |

1 - Le Domaine d'Arnheim - Silex

Quand des oeuvres ne naissent pas d'une projection de l'esprit, elles en font parfois allusion. C'est le cas de cette tête d'aigle se détachant de la montagne.

Magritte Huile sur toile 146x114cm – 1962 - Crédit photos : A. D. A. G. P. Paris

2 – Aux abords de l'île de King Kong, les récifs vous font halluciner ! Film de Peter Jackson 2005

C'est la courte séquence où le navire est en prise avec les terrifiants récifs de l'île au crâne. Les rochers menaçants sollicitent l'imaginaire du spectateur. Ils évoquent soudainement la forme de têtes monstrueuses et criantes !

3 – Deux images extraites de Hallu, vidéo d'artiste - Michel François, 2002

Grâce à un effet de miroir deux mains manipulent un morceau de papier aluminium froissé, symétrique, aux formes étranges, en constante reconfiguration. Un véritable jeu de devinettes s'initie avec le spectateur qui cherche halluciné, à reconnaître les formes qui apparaissent en cascade !

Crédit photo: Michel François

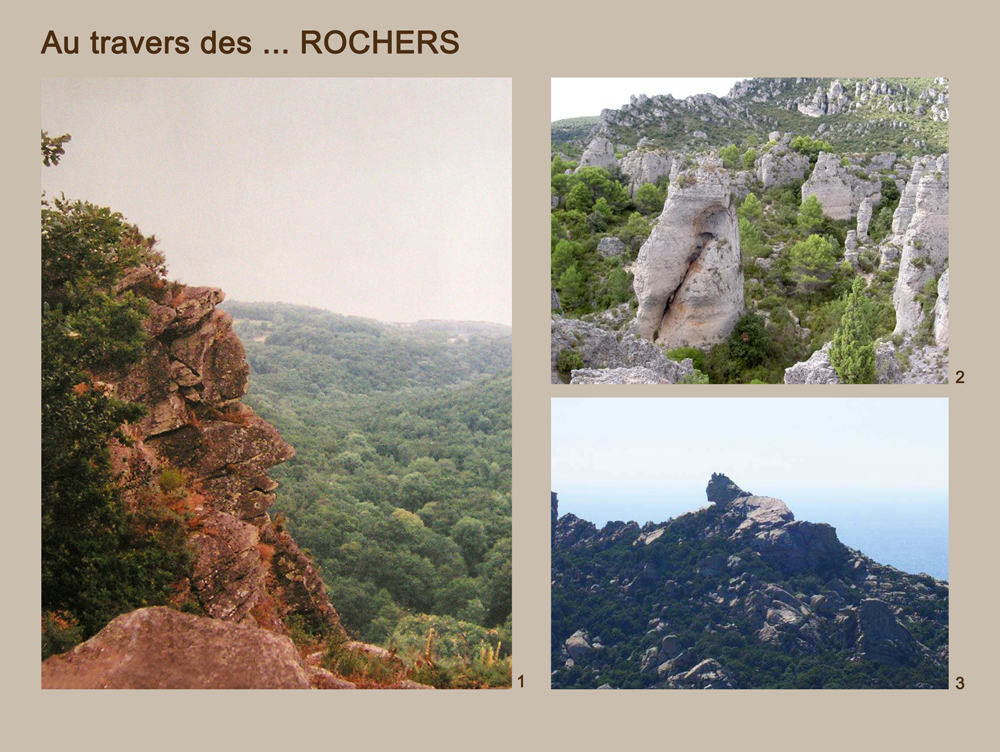

Le crépuscule aidant, l'humanité a toujours vu dans les rochers de toutes tailles des profils, des animaux, réels ou imaginaires. Partout dans le monde des lieux-dits sont identifiés de la sorte, comme La roche d'Oëtre en Suisse-Normande, Le lion de Roccapina en Corse … On les retrouvent parfois même inscrits sur les cartes routières.

1 - La Roche d'Oëtre, Suisse-Normande.

Du haut de ses 118 mètres, la roche d'Oëtre, impassible offre un magnifique panorama sur les gorges de la Rouvre. Sa roche saillante, au profil humain, se dévoile au détour d'un méandre de la rivière - image non retouchée.

2 - Le cirque de Mourèze, Héraut.

Au nord de Béziers, le cirque de Mourèze offre un paysage naturel surprenant. Le site est formé de roches calcaires sculptées par l'érosion. Les formes permettent toutes les interprétations.

- image non retouchée.

3 - Le Lion de Roccapina, Corse du sud.

C'est l'un des plus célèbres rochers de la côte Corse, entre Bonifacio et Sartne.

Il suggère un animal allongé, pattes en avant - image non retouchée.

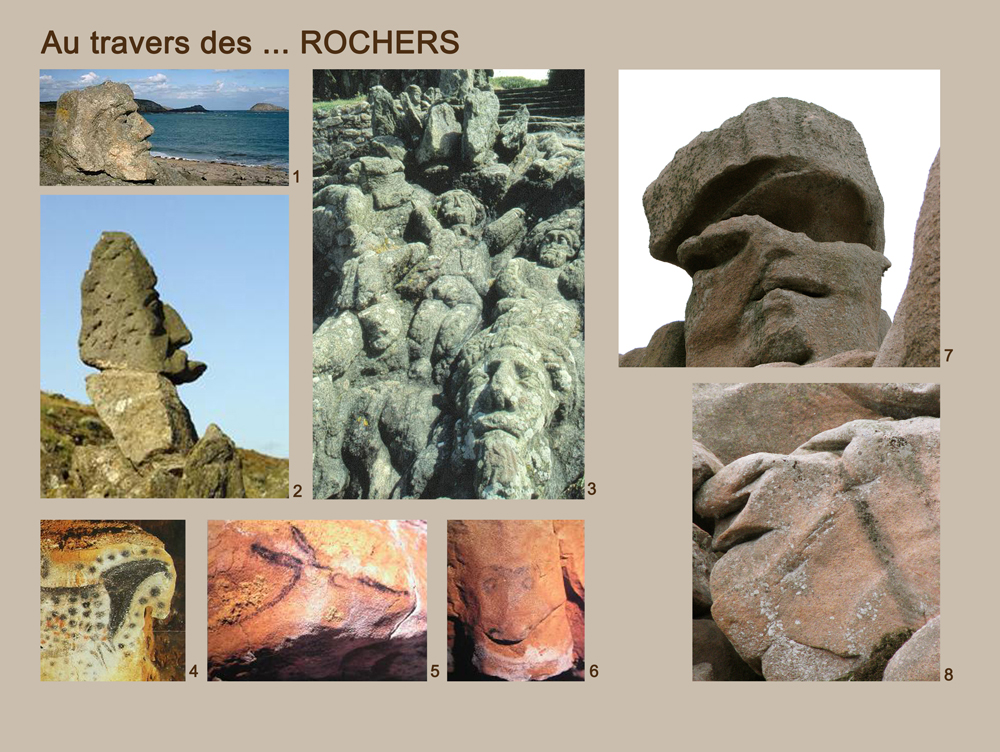

1 – 2 – 3 Rochers sculptés de Rothéneuf – côte d'Armor - Bretagne

À fin du 19ème siècle, sur plus de 500 m2 de falaise, les formes du granit inspirent L'abbé Fouré à Rothéneuf.

En 25 ans, l'abbé réalise une œuvre titanesque retraçant la légende de sa famille, les moeurs de l'époque …

Sous l'action du vent et de la mer, les 300 sculptures s'effacent partiellement. Si bien que le visiteur se fait piéger en projetant des formes sculptées, là où visiblement il n'y en a jamais eu !

4 – 5 – 6 Rochers naturels détournés par les peintres de la préhistoire.

Les peintres de la préhistoire ont utilisé fréquemment les reliefs de la roche pour souligner, voir même imaginer le sujet de leur peinture. La chose est souvent difficile à photographier, mais ces trois exemples sont saisissant. Crédit photo: R.Robert

4 - Tête de l'un des chevaux pommelés est suggérée par la découpe naturelle de la roche - Grotte de Pech-Merle (Lot)

5 - Tête de biche soulignée par le dessous - Grotte de Pech-Merle (Lot)

6 - Relief naturel utilisé pour un dessin au charbon de bois - Grotte d'Atamira (Espagne)

7 – 8 Rochers naturels de Perros-Guirec (Côte de granit Rose). Bretagne

Certains rochers du littoral de Perros-Guirec semblent être des sculptures déjà fortement dégrossies par l'œuvre de la nature. Ils auraient tout de suite inspiré l'Abbé Fouré de Rothéneuf (voir 1-2-3).

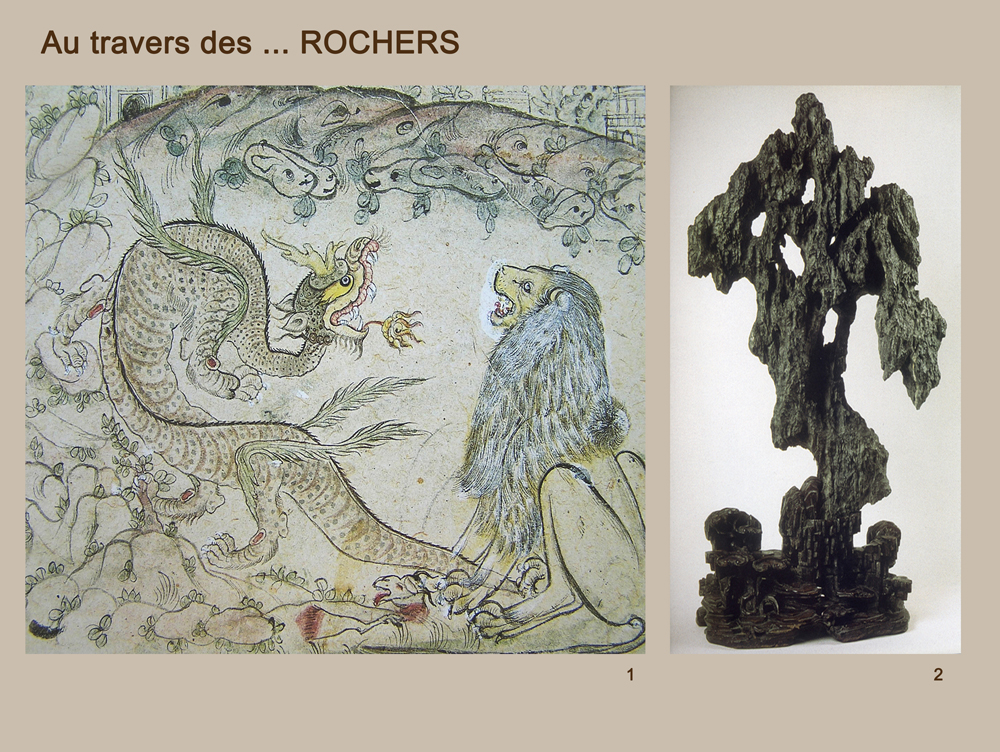

1 - Lion et dragon dans un paysage rocheux

Parfois des oeuvres ne naissent pas d'une projection de l'esprit, mais en font une allusion. C'est le cas de l'arrière plan en haut de cette peinture indienne. On n'y remarque d'étonnantes "pierres-figures" et même "collines-figures".

Hamid Umrani - Encre et gouache 14 x 17 cm - Inde Monghole, vers 1700. Crédit photo: J.G. Berizzi/RMN

2 - Pierre en forme de vieil arbre

Pendant de nombreux siècles, des pierres naturelles étranges et fantastiques furent collectées en Chine au rang des meilleures œuvres d'art ! Sources d'énergies, elles étaient et symbolisaient l'essence spirituelle originelle qui forma toutes les choses : le qi, notion fondamentale du taoïsme, dès : 200 av. J.C.

Chine, dynastie Qing. Calcaire Ying gris XIX siècle 77/58/17 cm. Le socle façonné par la main de l'homme suggère

un jardin de rocaille et de plantes.

Crédit photo : Greg Heins

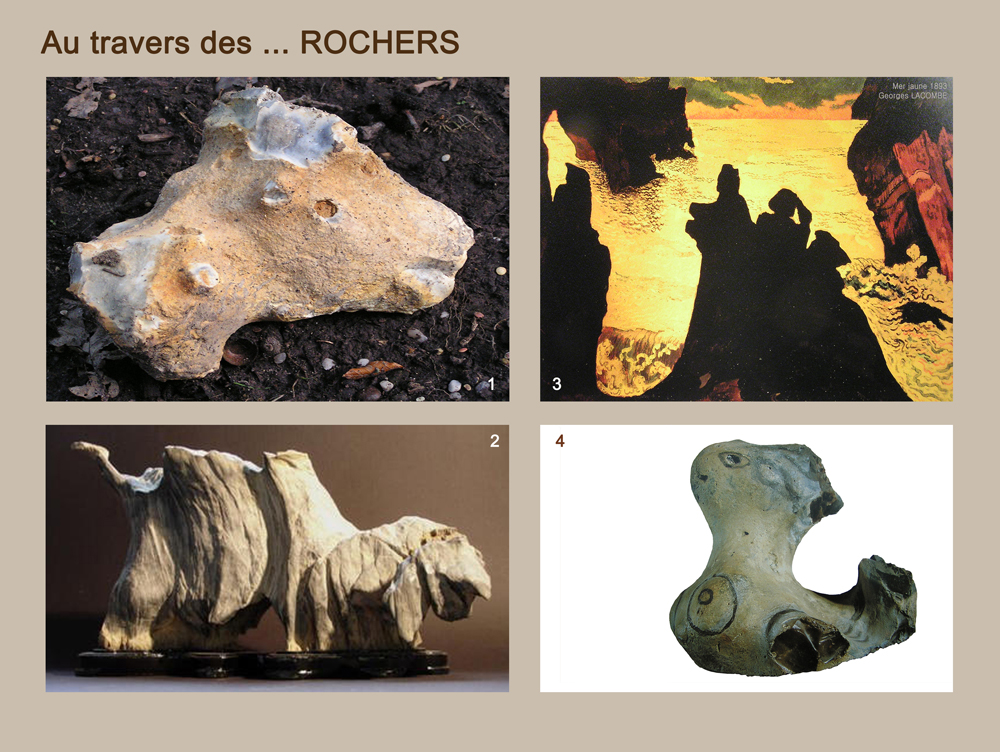

Les pierres d'un chemin, d'un paysage ont toujours sollicité l'imaginaire du promeneur, du collectionneur, ou de l'artiste.

1 - Silex en forêt de Mont-Geon. image non retouchée

Pierre naturelle évoquant une tête animale de profil. Le Havre.

2 - Pierre naturelle en forme d'animal : Dobutsu Seki. image non retouchée

Suiseki, Collection traditionnelle japonaise des Pierres de rêve.

Lieu de collecte : Ligurie, Italie - 30 x 16 x 9 cm Crédit photo: G. Prucon

3 – La mer est jaune, et les roches sont des êtres ?

Georges Lacombe s'inspire de plusieurs falaises Bretonnes de Camaret pour une composition quelque peu fantastique. Le sujet central de la peinture nous renvoie aux interprétations des rochers que le promeneur réalise face aux surprenants contre jour des récifs.

Peinture à l'œuf sur toile 61 x 82 cm Crédit photo: Musée Malraux, Le Havre, J.-L. Coquerel

4 - Prince Antonin Juritsky. « La sirène » vers 1887, silex Ht. 25 cm

Cette artiste soulignait de quelques traits peints, les créatures qu'il « trouvait » au travers de ses silex glanés en pleine nature. Crédit photo: Alain Bourbonnais

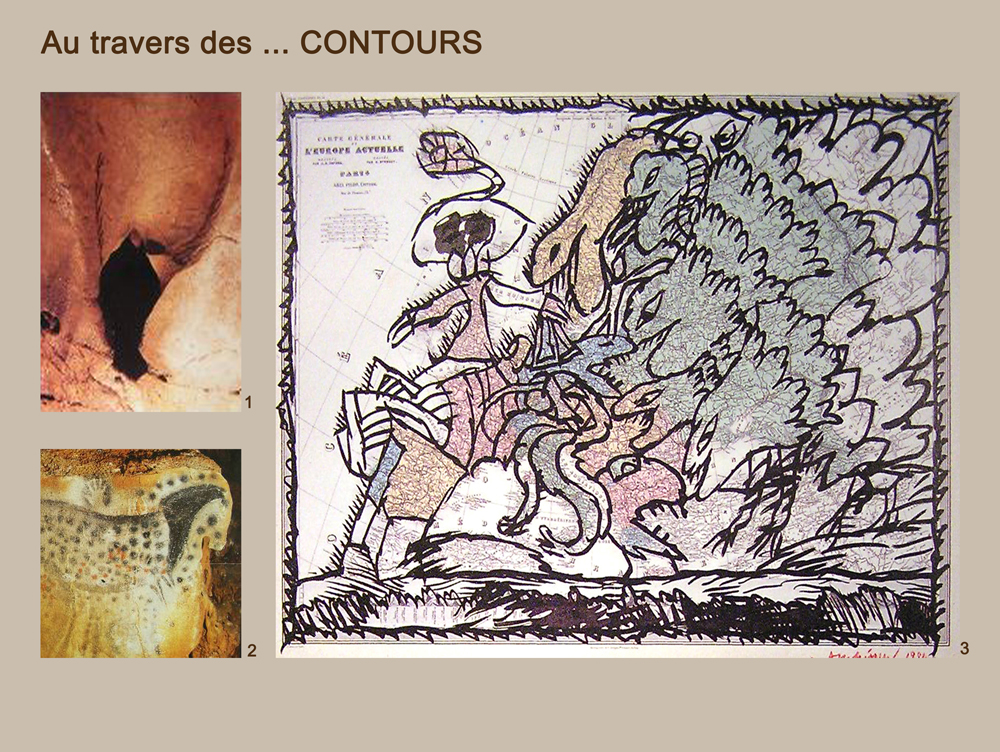

1 - 2 Quand des contours faisaient halluciner les peintres de la préhistoire …

Les peintres de la préhistoire ont utilisé fréquemment les reliefs et les contours de la roche pour souligner (2), voir même imaginer le sujet de leur peinture (1). La chose est souvent difficile à photographier, mais ces deux exemples sont saisissant.

1 - Un homme du Magdalénien a interprété non pas un nuage d'encre, mais un trou naturel dans la paroi.

Lui a-t-il évoqué une tête de cerf ou d'un animal imaginaire ? L'artiste a complété cette silhouette sombre, en dessinant de chaque côté d'étranges bois aux formes végétales. Grotte de Niaux (Ariège)

Crédit photo: J. Clottes – collection J. R. Auel.

2 - La célèbre tête de l'un des chevaux pommelés est suggérée par la découpe naturelle de la roche.

Grotte de Pech-Merle (Lot) Crédit photo: R.Robert

3 – Quand les formes des continents nous cachent des univers …

Au début des années 80, Pierre Alechinsky s'invente un bestiaire sur les planches d'un atlas, son tracé jouant plus ou moins avec la découpe des continents.

Page d'atlas universel, VI – L'Europe actuelle, 1984 - Encre de Chine sur carte de géographie du XIXe siècle, 61 x 82 cm

Crédit photo : André Morain

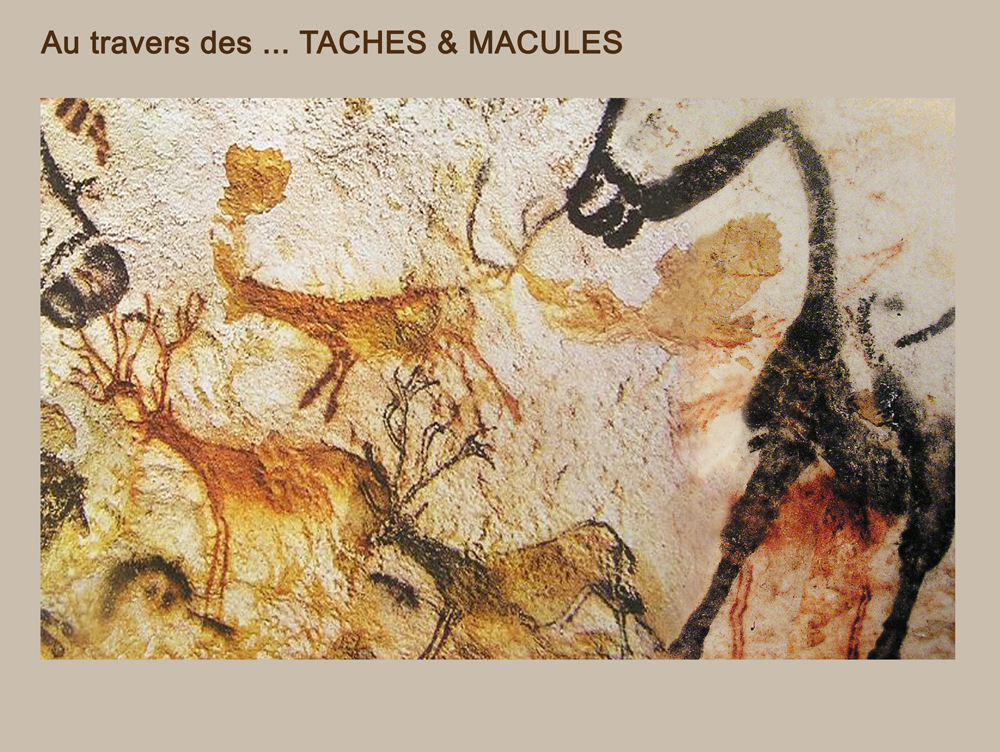

Dans la Grotte de Lascaux, le peintre a joué avec les taches naturelles du mur !

Dans la "Grande salle" de la grotte de Lascaux, entre le premier et le deuxième taureau, on distingue quatre cerfs. Les deux du bas sont complets, le troisième s'emble avoir perdu ses bois, tandis que le quatrième (sous la gueule du taureau de droite) ne laisse deviner que sa ramure. Il semblerait qu'une usure de la paroi a fait se détacher des fragments de la roche, après que l'artiste ai achevé son oeuvre. Il n'en est rien ! Un examen approfondit certifie que ces "écailles" dans la roche, étaient là avant la représentation des cerfs ! L'artiste a réalisé une "projection de l'esprit" sur les "taches" de la paroi. Dans l'une de ces "marques", le peintre a vu les bois d'un cerf, il a donc peint le reste de l'animal. Inversement pour la seconde.

Crédit photo: Hans Hinz, Bâle

1 – Le poète romantique Kerner croyait aux fantômes et au pouvoir des taches d'encre pliées !

Kerner utilisait des taches d'encre sur des pliages de papier pour stimuler son imagination et celles de ses amis. Kerner écrivit un certain nombre de poèmes s'appuyant sur les apparitions que lui suggéraient les formes ainsi obtenues. Le poète passionné de spiritisme, voyait surtout des fantômes dans ses encres symétriques. Crédit photo: Kleksographien – Stuttgart 1857

2 – King Kong caché dans la carte. ! – Film de Peter Jackson 2005.

Sur le bateau, juste avant que l'île au crâne ne surgisse de l'épais brouillard, l'ambiance est lugubre. L'un des membres de l'équipage jette un coup d'œil sur la carte secrète du voyage. Son inquiétude grandit quand une tâche du parchemin lui évoque une gueule béante !

3 - Pierre naturelle à motif de surface: Monyo Seki.

Suiseki, Collection traditionnelle japonaise des Pierres de rêve.

Lieu de collecte : Ligurie, Italie - 18 x 5 x 4 cm Crédit photo: G. Prucon image non retouchée

Victor Hugo faisait des taches d'encre qui inspiraient ses dessins !

Ce grand écrivain considérait le dessin à l'encre comme une sorte de récréation. Pas des moindre, puisse que Victor Hugo nous a laissé plus de deux milles dessins ! Son thème préféré : le paysage romantique, un zest fantomatique. Hugo élabore des pratiques insolites, « mixtures » difficilement identifiables, taches d'encre retouchées, empreintes de textiles, de végétaux, grattages, lavages … Une seconde œuvre mêlant savamment : hasard et maîtrise.

- 1 : vers 1863. Plume et lavis d'encre brune, 14x22cm.

Paris Bibliothèque nationale. Crédit photo: Bibliothèque Nationale.

- 2 : vers 1855. Plume et lavis d'encre brune, 14x22cm.

Paris Bibliothèque nationale. Crédit photo: Bibliothèque Nationale.

- 3 : « Le nain de la nuit, 1856. Encre brune, fusain, gouache, 38x24cm.

Crédit photo: PMVL Ladet.

- 4 vers 1862. Fusain, plume et lavis d'encre brune, 13x14cm.

Paris Bibliothèque nationale. Crédit photo: Bibliothèque Nationale.

- 5 : vers 1863. Plume et lavis d'encre brune, 14x16cm.

Paris Bibliothèque nationale. Crédit photo: Bibliothèque Nationale.

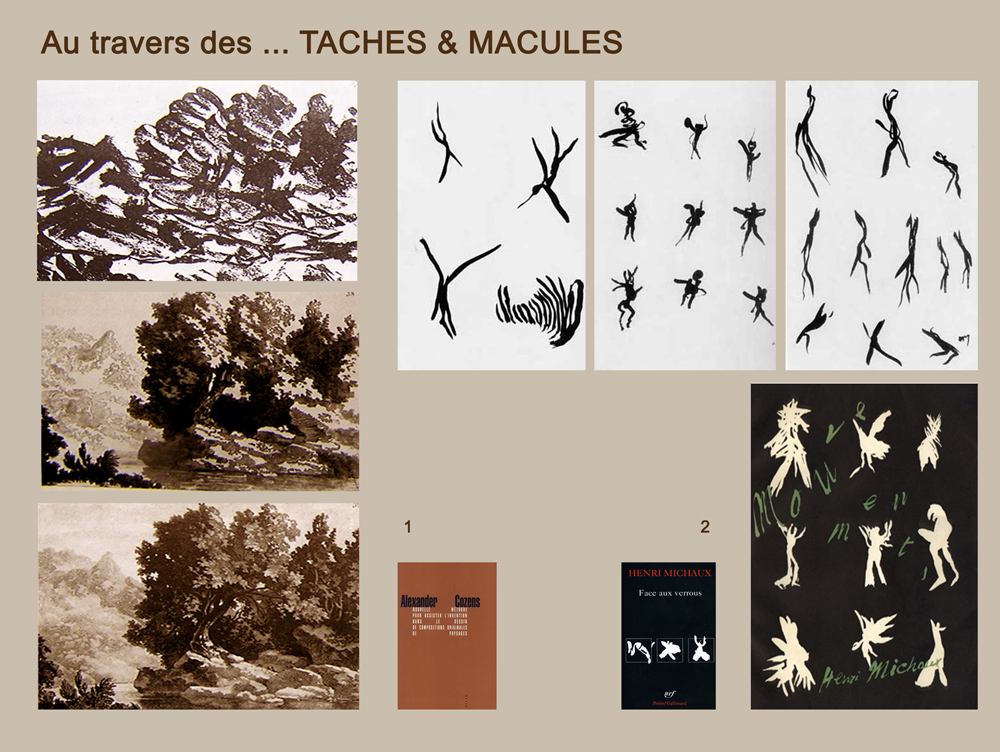

1 – Alexander Cozens peint et enseigne la peinture de paysage grâce aux taches et gribouillis !

A la réflexion, il m'apparut que les taches sur le papier, bien que des plus indistinctes, m'avaient inconsciemment incité à exprimer l'aspect général d'un paysage. A. Cozens.

Alexander Cozens écrit puis édite en 1785 à Londres, chez Dixwell, le premier traité de peinture pour créer des paysages à partir des taches, dit : macules ! Cozens préfère inventer. Il en a assez de la méthode classique consistant à copier les grands maîtres. C'est avec un élève qu'il s'arrête sur un papier bariolé de taches où sont esprit voit aussitôt un paysage nouveau, l'aventure commence.

A gauche de haut en bas :

- « Gribouilli-tache » – Première ébauche – Tableau final.

- Couverture du livre : Nouvelle méthode pour assister l'invention dans le dessin de compositions originales de paysages - Edition : Allia 2005

2 – Les écritures automatiques d'Henri Michaux.

Poète et peintre (1899-1984) Michaux aime conjuguer le réel et l'imaginaire, il fait partit des surréalistes.

Crédit photo: Face aux verrous . édition nrf Poésie/gallimard 1951 - 1967

L'écriture automatique occupa une grande place dans sa peinture et ses dessins. Quand à la projection ou l'interprétation de ses graphismes aléatoires qu'il nomme : mouvements, Michaux préfère laisser toute la place à l'interprétation du spectateur. Il en fera malgré tout quelques unes, notamment dans un poème dont voici un extrait :

Homme arc-bouté

homme au bond

homme pour l'opération éclair

pour l'opération tempête

pour l'opération sagaie

pour l'opération harpon

pour l'opération requin

pour l'opération arrachement

Homme non selon la chair

mais par le vide et le mal et les flammes

intestines

et les bouffées

et les décharges nerveuses

et les revers

et les retours

et la rage et l'emmêlement

et le décollage dans les étincelles

…

Taches

taches pour obnubiler

pour rejeter

pour désabriter

pour instabiliser

pour renaître

pour raturer

pour clouer le bec à la mémoire

pour repartir

…

Face aux verrous Henri Michaux - édition nrf Poésie/gallimard - 1951 - 1967

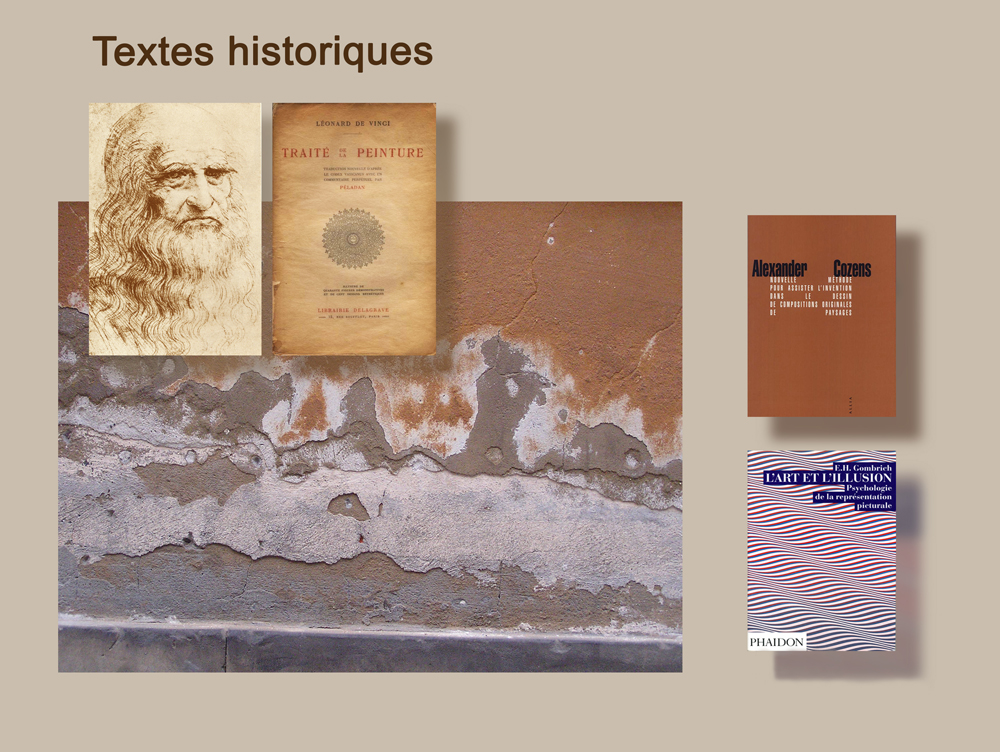

- A partir de 1490, LÉONARD de VINCI élabore un traité de la peinture.

On peut lire au Chapitre XVI : Moyen d'exciter l'esprit et l'imagination à inventer plusieurs choses.

Le grand Léonard, en s'excusant d'avance que cela est en apparence peu de chose, précise que la chose peut beaucoup servir à ouvrir l'esprit, à rendre fécond en inventions :

Si vous regardez quelque vieille muraille couverte de poussière, ou les figures bizarres de certaines pierres jaspées, vous y verrez des choses fort semblables à ce qui entre dans la composition des tableaux ; comme des paysages, des batailles, des nuages, des attitudes hardies, des airs de tête extraordinaires, des draperies et beaucoup d'autres choses pareilles. Cet amas de tant d'objets est d'un grand secours à l'esprit ;

il lui fournit quantité de dessins, et des sujets tout nouveaux.

Mais dans un chapitre précédent Léonard met aussitôt en garde : cela ne suffit pas, pourrait-on résumer.

CHAPITRE IX : … Ces murailles peuvent bien échauffer l'imagination, et faire inventer quelque chose, mais elles n'apprennent point à finir ce qu'elles font inventer.

- À Londres en 1785, ALEXANDER COZENS

met au point en s'inspirant de taches, une nouvelle méthode pour assister l'invention de ses compositions de paysages. Lors d'un cours de peinture, au hasard d'un papier salit, surgit dans son esprit un premier paysage. C'est le début de son aventure, de son traité de peinture. Copier les maîtres c'est bien, mais un peu de liberté et d'invention l'intéresse, il est trop heureux de sortir d'un certain académisme. Il découvrira alors les écrits de Léonard de Vinci, heureux d'avoir un allier justifiant sa démarche.

A la réflexion, il m'apparut que les taches sur le papier, bien que des plus indistinctes, m'avaient inconsciemment incité à exprimer l'aspect général d'un paysage.

-

Depuis 1950, ERNST GOMBRICH,

historien de l'art, verra plus de quinze rééditions pour son livre : L'ART ET L'ILLUSION. C'est dans le VI chapitre : L'image dans les nués, que Gombrich site Léonard, Kerner, Cozens, et bien d'autres artistes latins. Mais également : Le peintre chinois Sung Ti (17e siècle)

Il avait l'habitude de tendre une pièce de soie sur un mur délabré afin de s'inspirer des reliefs et des figures étranges qui transparaissaient. Choisissez un vieux mur en ruine et couvrez-le d'un lé de soie blanche. Puis, regardez sans cesse, matin et soir, jusqu'à ce que vous puissiez voir les ruines à travers le tissu de soie : leurs reliefs, les différents niveaux, les sinuosités et les cassures, en accumulant dans votre esprit ces images et en les fixant dans vos yeux. Que les reliefs soient vos montagnes, les fossés vos cours d'eaux, les profondeurs vos ravins, les crevasses vos canions, les parties claires vos premiers plans, les parties sombres vos lointains repères. Gardez bien le tout profondément en vous-mêmes, et vous verrez bientôt des hommes et des oiseaux qui se meuvent ou qui volent parmi des plantes et des arbres. Laissez alors votre pinceau aller, venir, à votre fantaisie, et ce que vous obtiendrez ne sera plus humain, mais céleste.

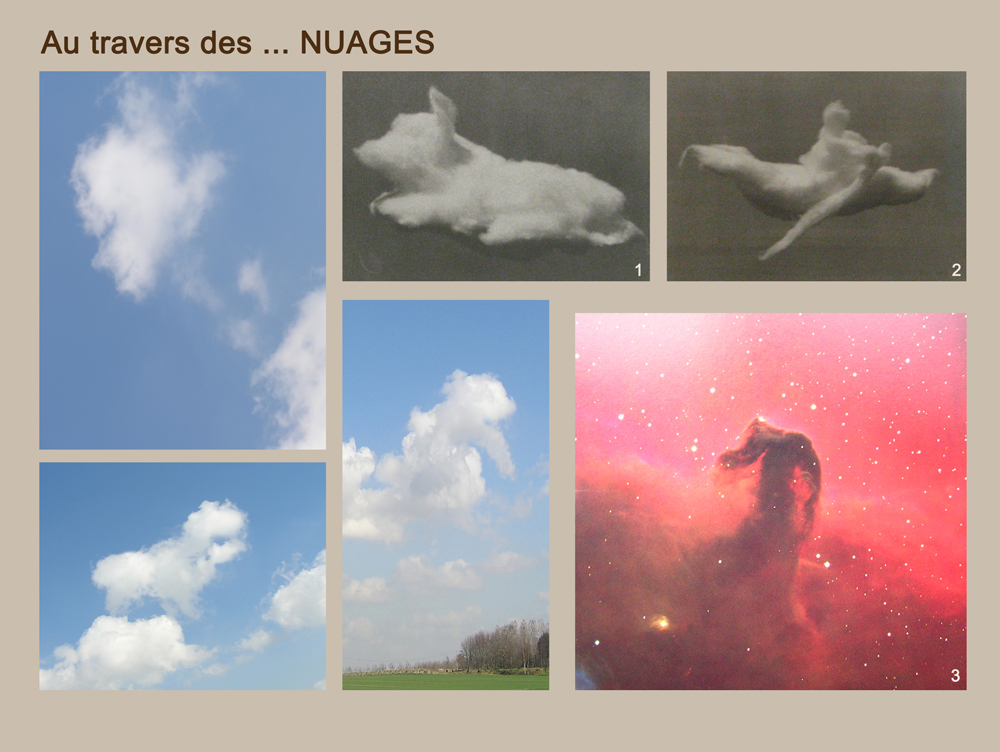

Trois nuages sur ciel bleu : profil humain, petit chien, drôle d'oiseau images non retouchées

1 - 2 Rameur. Nuages photographiés par Vik Muniz.

Séries Equivalent 1993-1998 – Présenté à l'exposition Nuages merveilleux nuages

Musée Malraux du Havre. image non retouchée

3 - Dans l'espace : la nébuleuse à la tête de cheval.

Tous les astronomes la connaisse, comme une ombre chinoise dans le ciel cosmique, à 1500 années lumière de la Terre, ce nuage de gaz évoque la tête d'un cheval. A quelque degré de la nébuleuse d'Orion.

image non retouchée

1 - Quand le peintre cache de curieux nuages dans son tabeau.

Parfois des oeuvres ne naissent pas d'une projection de l'esprit, mais en font une allusion.

Dans certain tableau de Mantegna, "les nuages font bonne figure" ! Mantegna Le combat des vices et des vertus 1431-1506 - 160/193 cm Crédit photo: A. D. A. G. P. Paris

2 - Même Amélie Poulain joue avec les nuages.

En 2001, au début de son film : Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet utilise un trucage pour illustrer comment la jeune Amélie joue à photographier des nuages aux formes animales.

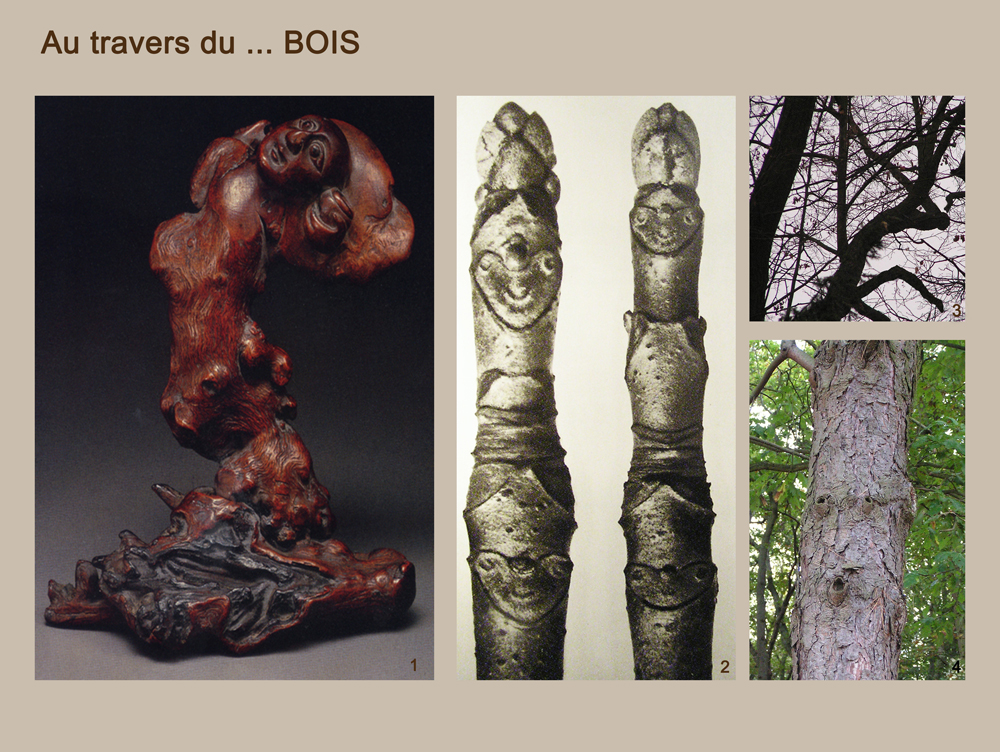

1 - Racine en forme d'être fantastique, racine naturelle légèrement sculptée au niveau du visage.

Pendant de nombreux siècles, des formes naturelles étranges et fantastiques furent collectées en Chine au rang des meilleures œuvres d'art ! Sources d'énergies, elles étaient et symbolisaient l'essence spirituelle originelle qui forma toutes les choses : le qi, notion fondamentale du taoïsme, dès : 200 av. J.C.

Chine 19e siècle. Racine de cèdre 18 cm de haut. Musée Guimet Paris.

Crédit photo : Agence Photographique de la Réunion des Musées Nationaux

2 - Visages dans les rameaux d'un marronnier d'Inde.

« Mes documents imagés parlent d'eux-mêmes. »

Karl Blossfeldt dès son plus jeune âge est captivé par les formes ornementales des végétaux, dans la fonderie d'art où il travaille, puis durant ses études graphiques à l'école d'arts appliqués de Berlin.

Vers1896, commencent les premières publications de son travail de photographie systématique des plantes. Karl Blossfeldt considérait ses photographies comme un herbier moderne, servant à l'enseignement du dessin. Crédit photo : KARL BLOSSFELDT - image non retouchée

3 - 4 Des créatures plein la forêt.

Dans les entrelacs des branches, sur le fut d'un arbre … Ouvrons l'œil, ils sont partout !

Cette phrase de mille façons, sort d'un nombre incalculable de légendes et d'histoires, remontant à l'origine du conte - image non retouchée

1 – Les souches contiennent des sculptures !

Chez le sculpteur Jean Rosset, ce sont les formes libres des souches d'arbres, qui induisent plus ou moins la forme de l'oeuvre.

Jean Rosset , sans titre. Souches taillées à la Hache et tronçonneuse. Hauteur moyenne 110 cm

Crédit photo: Alain Bourbonnais

2 – Les écorces sculptées de Varsovie (Pologne).

Ici c'est la forme aléatoire des morceaux d'écorces qui oriente l'artisant. Vous les trouverez en miriades, à l'entrée des remparts de Varsovie.

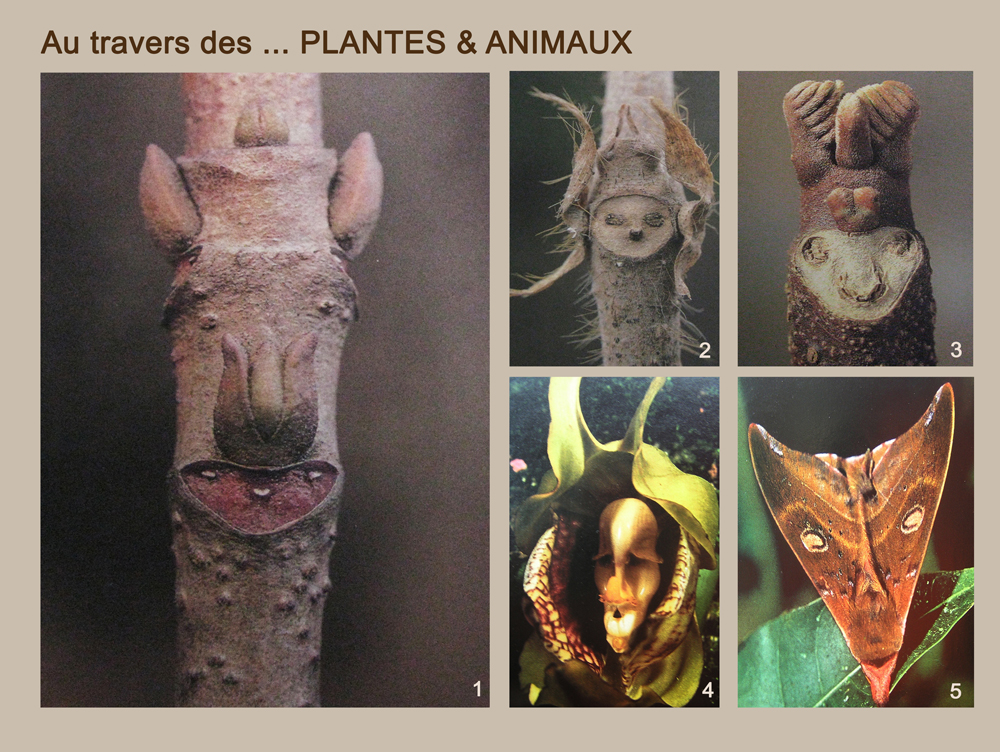

Des êtres dans les bourgeons, les fleurs, sur les papillons … image non retouchée

Il suffit de prendre le temps d'observer…

1 – Viorne odorante - Bourgeon d'hiver.

2 – Puéraire - Bourgeon d'hiver.

3 – Evodia rutaecarpa - Bourgeon d'hiver.

4 – Orchidée Anguloa ruckeri

5 – Papillon de la famille des Saturnidés

Crédit photo de Tadao Tominari - Toru Mogi

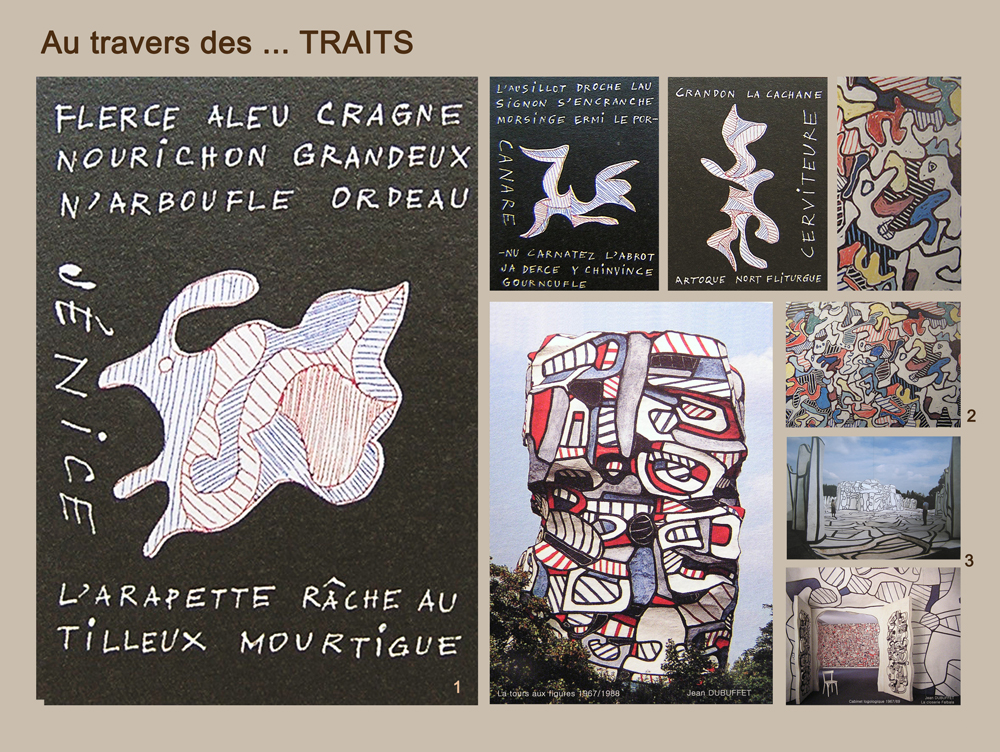

1 à 3 C'est en gribouillant au téléphone que le havrais Jean Bubuffet invente ses premiers « dessins-hourloupes »

Jean Dubuffet griffonnait machinalement au stylo-bille des formes aléatoires, tout en téléphonant. En juillet 1962, il s'arrête sur des graphismes qu'il découpe et colle sur un fond noir pour en faire un petit livre. Il les interprètent, avec une orthographe de son invention : JÉNICE pour génisse … CANARE, CERVITEURE … L'hourloupe était née. Cette première projection sera le moteur à une déclinaison impressionnante, tant du point de vue des techniques, des dimensions, que du nombre d'œuvres qu'il exécutera jusqu'en 1976.

1 - Page intérieure de « la botte à nique » 1973. Crédit photo : Fondation Dubuffet, Paris

2 - Gode à la Tronche (Théâtre des errements II) 1963. Gouache sur papier 50 x 67 cm Crédit photo : Fondation Dubuffet, Paris

3 - 1971-1976 la monumentale sculpture « Closerie falbala » avec en son antre le « Cabinet logologique » sacralise cette projection offerte au visiteur. Époxy et béton projeté peints au polyuréthane,1610m2 Fondation Dubuffet, Périgny-sur-Seine. Crédit photo : Louis Heckly, Fondation Dubuffet, Paris

EN APARTÉ

Le réel peut il être dès plus fantasque, dès plus fantastique ? (10) Ce qui est monstrueux pour certain l'est-il pour d'autres ?

1 - La Chimère d'Arezzo. Statue étrusque du IVe siècle.

Découverte en 1553 à Arezzo, en Toscane – Bronze, 80 x 10 x 84 cm. Crédit photo : Scala Florence

2 - Chimère. Poisson marin , peu commun, longueur 1 m. Ordre des holocéphales. - Image non retouchée

3 - La petite sirène, statue d'Edvard Eriksen ,1913

Hommage au conteur danois Hans Christian Andersen – Port de Copenhague, Bronze, hauteur 120 cm.

4 - Mouton mal formé - Image non retouchée

5 - Serpent mal formé - Image non retouchée

6 - Dessin de Léonard de Vinci

7 - Animal des abysses. Poulpe à ventouses lumineuses, famille des Poulpes Dumbo, taille 50 cm. Profondeur 700 à 2500m. Crédit photographique: Claire Nouvian 2006 - Image non retouchée

8 - Monstre … animal imaginaire, entrée de la grotte de Lascaux. Crédit photographique: Hans Hinz, Bâle

9- Animal des abysses. Galathée yéti,

taille 20 cm. Profondeur océanique 2300 m.

Crédit photographique: Claire Nouvian 2006 - Image non retouchée

10 - Insecte, coléoptère des tropiques - Image non retouchée

D'un extrême à l'autre : Monstre

Le mot désigne un être vivant présentant une malformation importante (4 - 5 ). Puis les êtres fantastiques de la mythologie, des légendes ( 1 - 3 - 6 - 8). Ensuite vient seulement la notion de laideur, si le monstre effraie par sa taille, son aspect. C'est alors qu'il nous repousse. Mais le monstre horrible peut revêtir l'aspect le plus charmant, s'il est la personne d'une cruauté si perverse, qu'il ne semble plus être humain. À l'opposé, le monstre peut susciter l'admiration de tous, comme un acteur, dont on dit alors qu'il est « un monstre sacré ». Il a alors une chance monstre !

Monstre vient par emprunt (Vers 1120) du latin monstrum, dérivé de monere « faire penser, attirer l'attention sur », d'où « avertir » ( : moniteur, montrer, monument, prémonition).

Entre réalité et imaginaire : Chimère

Le mot désigne à la fois : une jeune chèvre agée d'un an à sa première mise bas, et une créature mythologique (1). La créature greque est la fille d'Echidna, une femme serpent, et du monstre du monde souterrain Typhon ; son frère n'était autre que Cerbère, le gardien de l'enfer. La Chimère possède trois têtes (lion, chèvre, serpent). C'est alors que le mot développe dès les premiers textes le sens figuré d' « insensé », puis une création imaginaire de l'esprit, une illusion (inspirée ou non par des nuages d'encre) ; puis : projet irréalisable. Vers 1800, le nom est donné à un poisson d'aspect étrange, vivant en eau profonde (2). L'étrangeté de ce poisson n'a rien a envier à ces nombreuses créatures, bien réelles, que l'on découvre actuellement chaque jour dans les abysses des océans du monde. Ni Chimères, ni monstres certaines d'entres elles dépassent notre entendement de la réalité. Pourtant ceux ne sont que des animaux, apparus bien avant l'homme sur Terre ( 7 - 9 ).

Chimère. En biologie, à la suite des travaux de Winkler (1907) en botanique, et de Spermann (1921) en embryologie animale, il désigne tout organisme créé par manipulation de tissus génétiquement différents.

Monstres et chimères renvoient aux limites des mots et des idées qui se confondent. Car la réalité naturelle dépasse parfois les mythes, mais tous ces mythes trouvent leurs sources dans les réalités du monde.